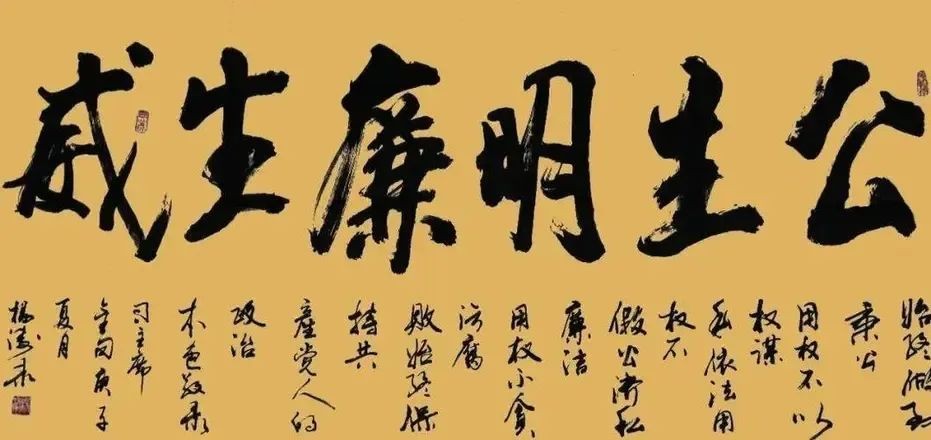

【廉洁文化】“廉洁制度” ·明清时期(一)

编者按:

廉洁文化承载清廉价值,弘扬崇廉风尚,无形而有质,温润而持久。为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,推动廉洁文化理念融入日常、浸润人心,锡盟中心医院纪委特开设“廉洁文化”专栏,传播廉洁“种子”、弘扬清风正气。共分三个子栏目,依次为“廉洁典故”、“廉洁制度”、“廉洁语录”。

今天推出“廉洁制度”:明清时期(一)

明朝建立后,朱元璋强化皇权,把专制体制推向了极致。重要的表现是废除中书省和丞相制,以皇帝直接统领六部。朱元璋解释其中理由:“自古三公论道,六卿分职。自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然期间所用者多有小人,专权乱政。我朝罢相,设五府、六部、都察院、通政司、大理寺等衙门,分理天下庶务,彼此颉抗,不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”宰相,丞相,是泛指的最高级别的行政长官,所谓“上佐天子理阴阳、顺四时;下抚万民、明庶物;外镇四夷诸侯,内使卿大夫各尽职务”。宰相居于一人之下、万人之上,对皇权起着制约甚至抗衡作用。

实职宰相废除,“内阁”大学士助理庶务,内阁制应运而生。内阁大学士官阶五品,是皇帝的顾问和参谋,有时也“传旨当笔”,很难以制约皇权,皇权空前加大。皇帝如果无心朝政,权力就落在了宦官手中。所以,明朝政纲腐败突出的表现是内阁与宦官的勾结或争斗。史称:“有明之无善治,自高祖皇帝罢丞相始也。”清朝先是沿袭内阁大学士之设,后又以军机处取而代之,它们都是闲曹参谋,对“乾纲独断”起烘托作用。晚清新政,仿照日本近代政治体制设内阁总理大臣,是为君主立宪制的行政长官,与古代宰相非能同日而语。

在明朝官制中,五府管军政,六部司行政。与六部行政的“寺监”相对,设“六科”专司政务的审核、言谏、监督和官吏考察,长官为给事中。前代所设中央监察机构御史台改为都察院,长官为都御史。地方上又划分出十三道,分设监察御史巡按州县,专事官吏的考察、举劾。清因明制,仍设都察院,下设十五道。通政使司是明清时收受、检查内外奏章和臣民申诉文书的中央机构,其职能就是开天下言路,长官为通政使。大理寺所掌为“审谳平反刑狱之政令”,长官为大理寺卿。六部尚书加都御史、通政使、大理寺卿称为九卿,后三者掌管监察。另外还有学术机构翰林院、太子辅导机构詹事府,“清议”批评政务。因此,明清具有监察职责的机构有翰詹科道以及通政使司、大理寺,可谓规模大、地位高、职能强。但是,他们都是针对监察百官、加强皇权而设立的。在地方上,明朝废除元朝的各“行中书省”,设立13个承宣布政司管理民政(提刑按察使司管刑狱、都指挥使司管军政)。清朝地方管理机构恢复为“省”,上面又把巡视性质的巡抚和总督固定为地方行政官。这都是为了加强对地方管理的防范,加大中央集权。

来源:中国廉政文化网

责任编辑:政数局nr